Systémique et vision d’ensemble

La systémique, c’est l’art de voir les choses comme un système ! Nous voilà bien avancé :-). En général, face à une situation, nous avons tendance à isoler l’élément sur lequel nous souhaitons agir. A minima, nous la réduisons à une chaîne d’interaction très simple du type : cause >> élément >> conséquence. C’est un peu cela qu’on appelle le réductionnisme. Il s’agit de réduire les choses à des éléments simples pour mieux les comprendre individuellement.

Mais, cette approche peut avoir quelques limites. On peut ne pas voir les conséquences négatives d’une action qui nous parait efficiente en un point du système. Un exemple renommé : l’effet rebond. On fait nos efforts sur la réduction de la consommation en essence des voitures pour limiter les rejets de CO2… sans voir que ça démocratise l’usage de la voiture, ce qui a pour conséquence plus de rejet carbone qu’avant.

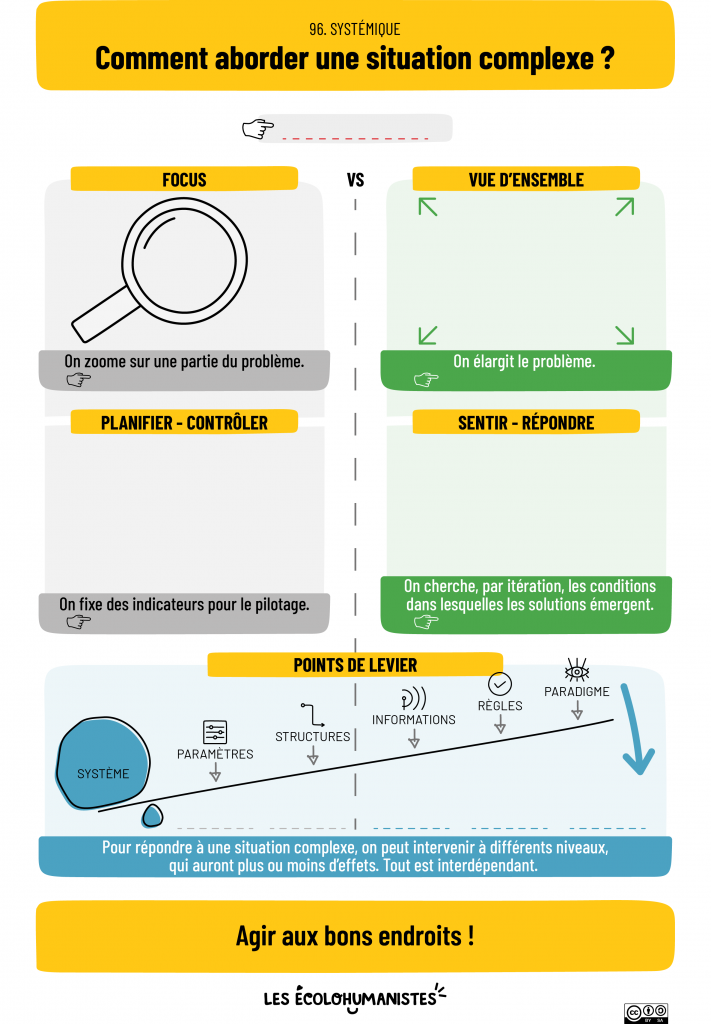

Plutôt que de mettre l’accent sur les éléments (et de tenter de les isoler), l’approche systémique va considérer une situation comme un ensemble d’interactions complexes entre plusieurs éléments. Habituellement, on fait donc un focus sur les éléments alors qu’en systémique on fait un focus sur les interactions. Mais ceci est sûrement une analyse réductrice de la démarche systémique 😀

Un lien à la robustesse

Voici une autre façon de présenter tout ça – soufflée par Olivier Hamant, car oui, la systémique est un des incontournables de la robustesse. La pensée réductionniste consiste à apporter une réponse au problème, sans le faire disparaître (par ex. apporter des poissons à un peuple en famine). Alors que la pensée systémique consiste à créer les conditions dans lesquelles le problème disparait (s’acculturer à la pêche durable).

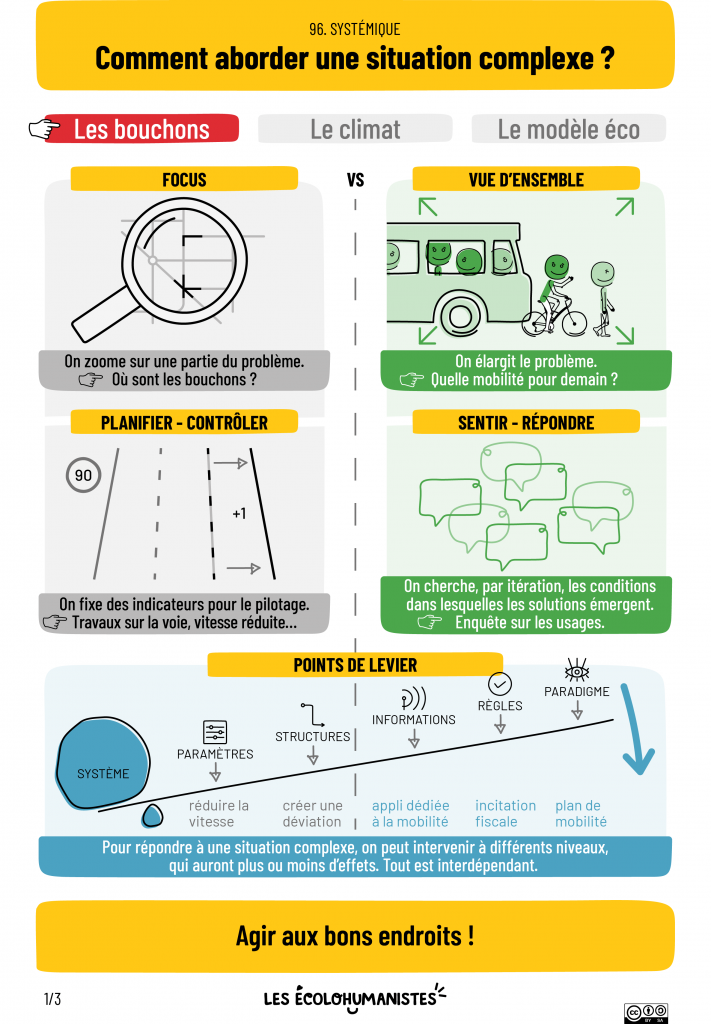

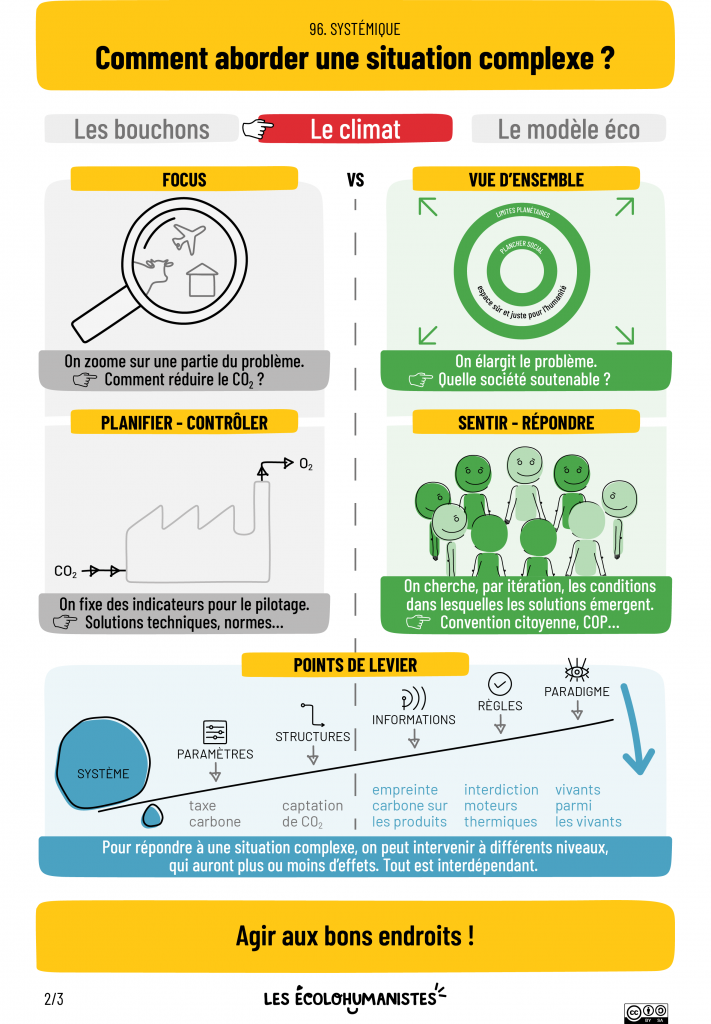

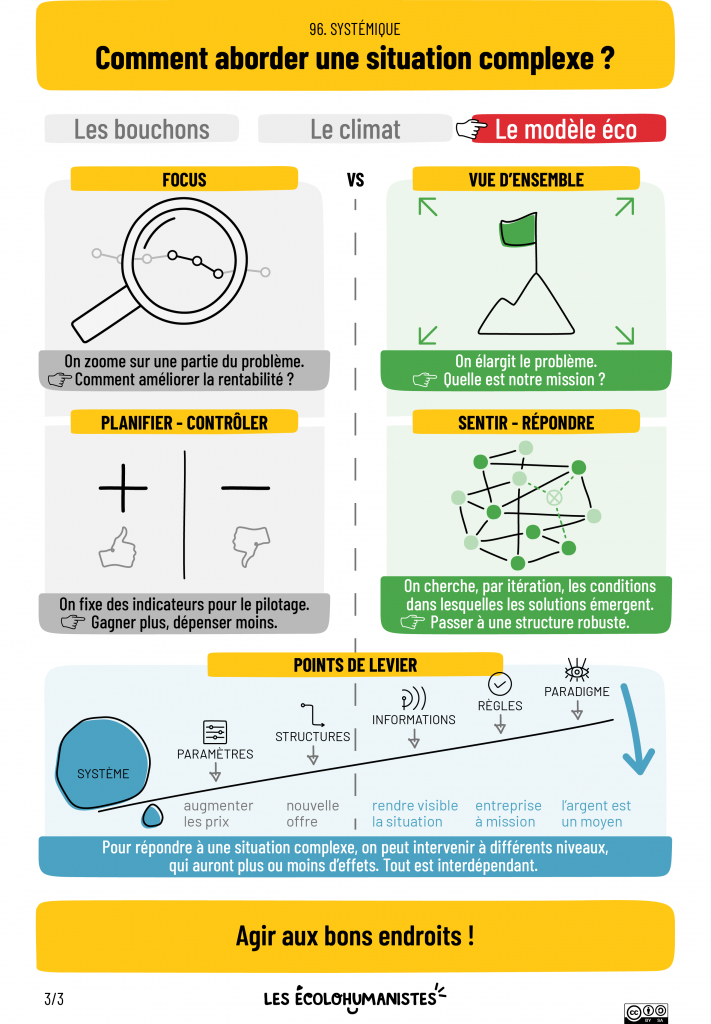

On s’est bien pris la tête sur la vulgarisation de cette notion… complexe par définition ! Et c’est pour mieux vous la transmettre, qu’on a fait, pas une, mais trois infographies ! Nous espérons qu’elles vous permettront de mieux appréhender le sujet. Allez voir les définitions du Larousse ou de Wikipédia si vous voulez comprendre les interactions qui ont mené à cet élément de définition !

Ressentir & répondre plutôt que planifier & contrôler

En abordant les choses comme cela, on englobe vite une multitudes d’interactions mettant en jeu une multitude d’éléments. Il est alors difficile de tout comprendre seul·e – ou en petit groupe, homogène de surcroit – et d’avoir une vision globale et juste de la situation.

On comprend aisément qu’il est sensé de planifier & contrôler une situation que l’on peut comprendre dans son ensemble, même compliquée. Concevoir une voiture, c’est compliqué – pas complexe – on peut, par exemple, installer des airbags, sans effet sur le reste de la voiture. Mais face au changement climatique, nous conseillons plutôt de ressentir et répondre. Ainsi, face à notre incapacité à comprendre une situation complexe dans son ensemble, pas de condamnation à l’inaction ! Plutôt un pas de plus vers l’intelligence collective qui démontre toute son utilité.

Illustrons cette différence de posture. Ressentir les choses et y répondre plutôt que vouloir tout planifier, c’est exactement comme cela qu’on fait… du vélo !

- Vélo en mode gestion classique : comité d’organisation pour déterminer le meilleur parcours, mise en place de points de contrôle intermédiaire, monter sur le vélo, fermer les yeux et maintenir fermement le cap défini en comité stratégique.

- Vélo dans la vraie vie : tous nos sens en éveil et adaptation permanente en fonction des éléments que nous rencontrons.

Cette métaphore très parlante est issue de la version illustrée de Réinventing Organisation de Frédéric Laloux. On en profite au passage pour remercier Renaud Richard avec qui nous avons bien discuté de cette infographie !

Dans cette esprit là, on peut recouper avec la posture nécessaire pour coopérer – une autre infographie que l’on a fait sur la danse entre intention et attention.

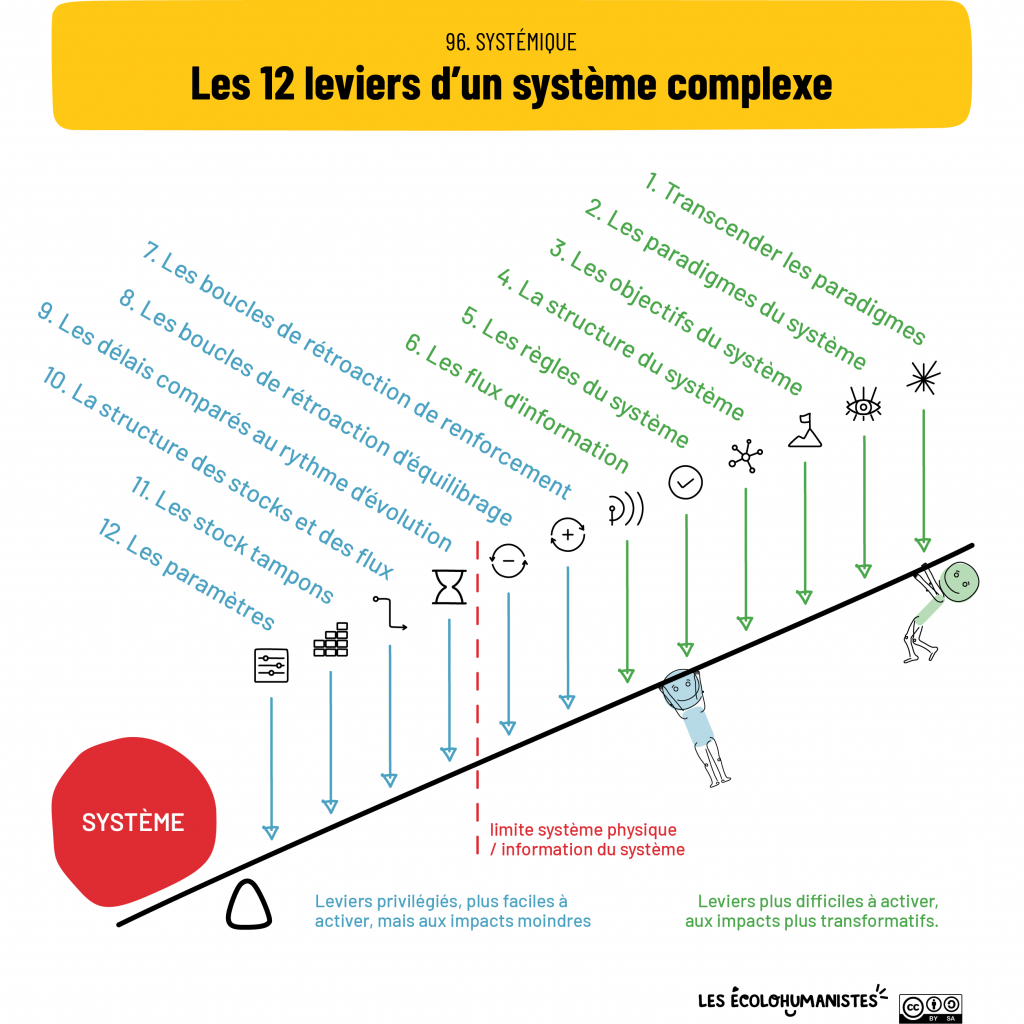

Les 12 leviers d’actions dans un système complexe

Bon OK, il faut donc avancer comme on fait du vélo… Mais concrètement face à un système complexe, on fait quoi ? C’est exactement à cette question que Donella Meadows a apporté des pistes de réponses, dans son article sur les points de leviers pour intervenir dans un système (le doc en anglais, une traduction trouvée en français, l’article Wikipédia sur le sujet).

Oui, c’est la même Meadows que le rapport Meadows (aussi appelé rapport du club de Rome) qui a été publié en 1972 pour alerter sur les limites de la croissance. Iels ont justement modélisé un système un poil complexe : Terre entière avec notamment nous, êtres humains, comme éléments dessus 🙂

Dans ce document, elle liste donc 12 leviers, qu’elle énonce du moins puissant (12) au plus puissant (1) . Elle y mentionne notamment qu’il peut être facile de repérer les leviers où agir mais pas toujours l’action à mener. La solution peut parfois être contre-intuitive, d’où l’idée de ressentir et répondre en lien avec l’évolution du système.

Vous avez remarqué que notre infographie n’en contient que 5. Désolé pour ce péché réductionniste. On garde notre esprit de synthèse, en cohérence avec l’esprit de sa liste, qu’elle dit avoir énoncé « avec beaucoup d’humilité et, en voulant laisser la place à son évolution » 🙂 . Pour faire le lien, on a noté ci-dessous les 12 leviers, en relation avec les 5 notions (les titres) que nous avons choisies dans notre infographie.

Pour illustrer tout cela, on tente donc un exemple sur les 12 leviers : une organisation un peu trop pyramidale qui souhaiterait impliquer plus ces collaborateur·ices. Toute ressemblance avec une situation réelle n’est que pure coïncidence, bien entendu. Si toutefois ça vous parle, ça peut faire écho avec les formations & accompagnements à la coopération que nous proposons 😉

Les paramètres

12. Les constantes, paramètres et nombres

Ajuster les valeurs chiffrées, c’est le plus facile mais sans forcément d’effet à long terme.

☞ Exemple : mettre en place plus de réunions d’équipe.

La structure

11. La taille des tampons

Ajuster les stocks pour faire face aux fluctuations.

☞ Exemple : prévoir des temps tampon entre les projets, réunions, pour permettre la réflexion, l’assimilation, etc.

10. La structure des flux matériels

Changer la manière dont circulent les flux physiques.

☞ Exemple : réorganiser les bureaux et les locaux différemment pour favoriser les interactions.

Les délais & boucles de rétroactions (notions absentes de notre infographie)

9. Les délais comparés à l’évolution du système

Ajuster le délai avec lequel un système réagit (plus vite ou plus lentement).

☞ Exemple : diminuer le délai entre la proposition d’une idée et la décision finale.

8. La force des boucles de rétroaction négatives / d’équilibre

Mécanismes d’ajustement qui maintient la stabilité d’un système.

☞ Exemple : instaurer des mécanismes de feedback réguliers.

7. Les boucles de rétroactions positives

Maîtriser (ou favoriser, si ça a du sens) les effets d’amplification.

☞ Exemple : célébrer les succès (travail N°12 de l’implication)

Les informations

6. La structure des flux d’information

Qui a accès à quelle informations ? Quand ? Comment ?

☞ Exemple : créer une plateforme partagée pour rendre visible l’information (coucou la notion de gare centrale !)

Les règles

5. Les règles du système

Quelles lois ? Incitations ? Contraintes ?

☞ Exemple : mise en place d’une gouvernance partagée, d’outils de décision collectives, etc.

4. Le pouvoir de s’auto-organiser

Favoriser l’apprentissage, l’évolution, la mise en action.

☞ Exemple : donner la liberté et les moyens aux personnes d’expérimenter (stigmergie, sollicitation d’avis…).

Le paradigme

3. L’objectif du système

Redéfinir la finalité, la raison d’être…

☞ Exemple : passer de faire exécuter des tâches à faire émerger l’intelligence collective.

2. Le paradigme ou l’état d’esprit

Changer la vision du monde sous-jacente.

☞ Exemple : se dire que chacun·e est porteur·euse d’un bout de la réalité.

1. Transcender les paradigmes

Posture réflexive. Admettant que tout paradigme est limité, être capable d’en changer.

☞ Exemple : reconnaître que l’intelligence peut être variée et peut émerger de multiples formes (des êtres humains, individuellement, collectivement, des vivants en général, ou encore artificiellement… intelligence(s) )

La systémique appliquée à votre quotidien

En réponse à certains sujets complexes, on a déjà proposé des regards élargis, comme :

- La théorie du Donut face aux limites planétaires ;

- La résonance comme réponse au manque de temps ;

- Le déterminisme face à l’individualisme ;

- La robustesse plutôt que toujours plus de performance ;

- Les communs pour avancer sur des solutions collectivement ;

- Faire durer son projet au-delà du modèle économique marchand-monétaire ;

- ou encore le RIB ou le REVE face aux problèmes de fin du mois.

À vous ! Vous faites face à un problème complexe ? On vous propose d’utiliser notre infographie comme canevas de réflexion.

Laisser un commentaire