L’infographie sur la robustesse est aussi disponible en anglais 🇬🇧

La robustesse face à la performance

La robustesse pourrait-elle être un remède à notre époque ? Avez-vous conscience que l’on vit dans un monde orienté vers la performance ? On parle ici de performance dans le sens d’efficacité, c’est-à-dire faire le maximum avec le minimum !

C’est souvent (toujours ?) le cas au travail où l’on nous demande d’être le plus efficace possible et où la productivité ne cesse d’augmenter ! Mais ce n’est pas tout. Cette valeur phare de notre époque s’immisce partout :

- dans l’agriculture où il faut améliorer les rendements

- dans nos achats où l’on vise le smartphone, la télé, l’ordinateur… le plus performant !

- dans nos emplois du temps où l’on veut toujours faire plus de choses, même en vacances !

- dans notre footing où l’on regarde parfois plus la montre que le paysage !

- dans notre rapport à nous-même où l’on veut être bon partout : bon professionnel, bon parent, bon amant, bon ami…

Alors que faire face à ce culte de la performance ?

Le culte de la performance, c’est le titre d’un essai d’Alain Ehrenberg dont il est intéressant de citer un extrait de la 4ème de couverture. « Le paysage imaginaire français s’est profondément remodelé en une dizaine d’années avec l’arrivée massive des héros de la performance : battants, entrepreneurs, aventuriers, sportifs, chômeurs créant leur propre entreprise ont fait une telle percée sur la scène publique qu’il n’est pas incongru de parler d’un véritable culte de la performance. »

Alors que faire ? On vous propose une nouvelle grille de lecture : basculer de la performance à la robustesse ! On a même créé un petit perf’addictomètre pour mesurer votre addiction à la performance 😉

Basculer de la performance à la robustesse, c’est d’ailleurs le nom de la conférence d’Olivier Hamant à Co-construire (évènement autour de la coopération) que nous vous conseillons chaudement (l’événement et la conférence, en lien ici). C’est lors de l’édition 2023 que nous avons découvert cette notion.

La robustesse : chêne ou roseau ?

Pour dire vrai, c’est seulement Jeff qui a découvert cette notion à cette occasion. Et Romain n’a pas été tout de suite convaincu par le concept…

Pourquoi ? On ne va pas se mentir, la première fois que l’on entend « robustesse », on pense à quelque chose de solide comme du métal, un tank ou un chêne. Et on n’imagine pas bien pourquoi on devrait construire un monde plus robuste. C’est d’ailleurs la première définition de la robustesse dans le Larousse :

- 1. Qui est solidement constitué, capable de fournir un effort physique important et de résister à la fatigue.

Pourtant, l’idée développée dans la conférence serait plus proche de l’image du roseau. On retrouve cette idée dans les 2e et 3e définitions du mot :

- 2. Qui résiste bien aux causes d’agression ou d’altération.

- 3. Se dit des végétaux qui supportent les conditions rigoureuses du climat ou du milieu.

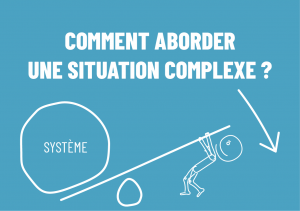

Quel est donc ce mot qui peut être à la fois chêne et roseau ? D’abord déconcertés, nous avons choisi d’explorer cette notion pour en revenir à la définition de la biologie ! C’est celle d’Olivier Hamant.

En biologie de l’évolution, la robustesse d’un système biologique correspond à la persistance d’une certaine caractéristique ou trait de ce système subissant des perturbations ou des conditions incertaines

Robustesse (évolution) sur Wikipédia

Et pourquoi pas plutôt la résilience ?

Arrivé·e à ce point là, vous pourriez vous demander : « OK, ils sont sympas mais pourquoi ne pas utiliser le mot résilience ? Ça semble être un synonyme qui a l’avantage d’avoir un usage commun. » Voici la réponse d’Olivier Hamant, à qui on a souvent posé la question :

« La résilience a trois définitions.

- C’est d’abord la capacité d’un matériau à se déformer et à revenir à sa forme initiale.

- Cette idée d’élasticité a ensuite été déclinée en psychologie : la capacité à rebondir. Comme le dit Thierry Ribault dans Contre la résilience, il s’agit d’une forme de double peine : exiger d’être capable de tomber, et de remonter la pente. Inutile de dire que cette définition très responsabilisante s’aligne parfaitement avec la main invisible du marché, l’absence d’État et le néolibéralisme.

- Enfin, la résilience dans le champ socio-écologique est la capacité à se maintenir, à s’adapter et à se transformer dans un environnement fluctuant.

Cette dernière définition est plus proche de celle de la robustesse, définie comme la capacité à se maintenir stable (sur le court terme) et viable (sur le long terme) malgré les fluctuations. Mais il y a trop d’ambiguïtés dans les différentes facettes de la résilience pour continuer à l’utiliser. La résilience dans son acception psychologique domine actuellement et peut devenir une injonction d’agilité et de consentement, parfaitement alignée avec l’idéologie performante. Il me parait donc plus opportun de parler de robustesse, que l’on pourrait même opposer à la résilience : la robustesse crée les conditions grâce auxquelles on ne tombe pas. Les marges de manœuvre nécessaires pour cela sont incompatibles avec la recherche d’efficacité, d’efficience ou d’agilité. »

– Extrait du tract Antidote au culte de la performance (que l’on vous recommande également). On en profite au passage pour remercier Olivier Hamant pour ces retours, tout au long du processus de création de l’infographie.

On peut aussi ajouter que résilience, robustesse ou économie régénérative sont 3 concepts en vogue qui questionnent nos modes de production et plus largement nos modes de vie. Chacune à leur manière, ces notions proposent une approche pour penser différemment nos organisations et les rendre mieux disante socialement et écologiquement. Il n’est donc nul besoin de les opposer, elles sont plutôt complémentaires par leurs apports à une réflexion globale.

On peut tout de même ajouter que si la robustesse nous parle particulièrement, c’est pour sa critique de la performance, qui nous pousse à exploiter toujours plus les autres vivants ainsi que les ressources.

Individu VS collectif

On peut aussi s’appuyer sur le travail de Boris Cyrulnik – qui a largement participé à vulgariser la résilience dans le domaine de la psychologie – pour comprendre cette différence entre robustesse et résilience. On est bien sur deux termes différents et complémentaires :

- d’un côté, la résilience permet de renaître de sa souffrance, a posteriori et à un niveau individuel ;

- de l’autre, la robustesse permet à un système de s’adapter aux fluctuations extérieures, a priori et à un niveau collectif.

Quelques exemples de robustesse !

Alors c’est bien beau tout ça, mais penser robustesse plutôt que performance, ça chance quoi dans nos vies ?

- ça peut permettre d’aller vers la permaculture ou l’agroécologie…

- ça peut mettre en valeur le low-tech face au high-tech…

- ça met en lumière les forces d’une gouvernance partagée…

- ça peut permettre de se focaliser sur le bien-être au travail plutôt que sur les indicateurs de performance…

- ça peut faire basculer du clé en main vers le tout réparable…

- ça peut nous permettre de ralentir sans culpabiliser…

- ça peut nous permettre d’être content du bien sans viser le mieux…

- ….

Un vrai changement de paradigme donc ! (cf notre infographie sur la systémique) Dernière chose… Bien que recoupant en de nombreux points la décroissance ou la sobriété heureuse, la robustesse semble à même de mobiliser plus largement au-delà des seuls cercles militants. Il pourrait être un moteur de conception pour les designers et ingénieurs. Intéressant, non ?

Formation à la robustesse

Le concept vous parle ? Vous en voyez le potentiel transformateur mais pas vraiment l’application concrète ?

Pour aller plus loin et passer à l’action, on vous propose une formation de 3 jours. De la performance à la robustesse, c’est :

- creuser le concept de robustesse

- le comprendre avec des exemples concrets

- le rendre opérationnel sur votre collectif

Laisser un commentaire