Consentement à l’impôt et communs

On entend souvent dire qu’il y aurait de moins en moins de « consentement à l’impôt ». Les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc. Pourtant, quand on fouille les enquêtes d’opinion, ce constat semble plutôt faux. 79% des personnes répondent que payer ses impôts est un acte citoyen. Surtout, quand on s’intéresse à la définition (oui, on adore les définitions !), le consentement à l’impôt n’est pas tout à fait ce que l’on croit. Il ne s’agit pas du degré de contentement des citoyen·nes par rapport aux impôts qu’iels payent. Non, le consentement à l’impôt est un principe de droit qui dit ceci « le consentement à l’impôt est le principe selon lequel un impôt prélevé par l’État doit avoir été accepté par les représentant·es de la nation.«

En très gros (désolé auprès des historien·nes pour les raccourcis !), ce principe est né à la Révolution française, face à l’absolutisme du roi qui levait les impôts comme bon lui semblait. Si on idéalise un peu, le service public est un commun national ! Nous avons déjà fait une infographie sur les communs, où nous expliquons qu’on considère un commun à partir du triptyque :

- une ressource,

- une communauté,

- et des règles fixées par cette communauté (une gouvernance).

Dans le cas qui nous intéresse, on pourrait dire que le service public est notre ressource commune. « Le service public, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ». Cette phrase connue aurait, a priori, été prononcée en premier par Jean Jaurès. La communauté, ça serait les citoyen·nes français·es et les règles fixées par cette communauté, notre démocratie. Beau programme ! Concrètement en France, le consentement à l’impôt passe par le vote du budget au parlement.

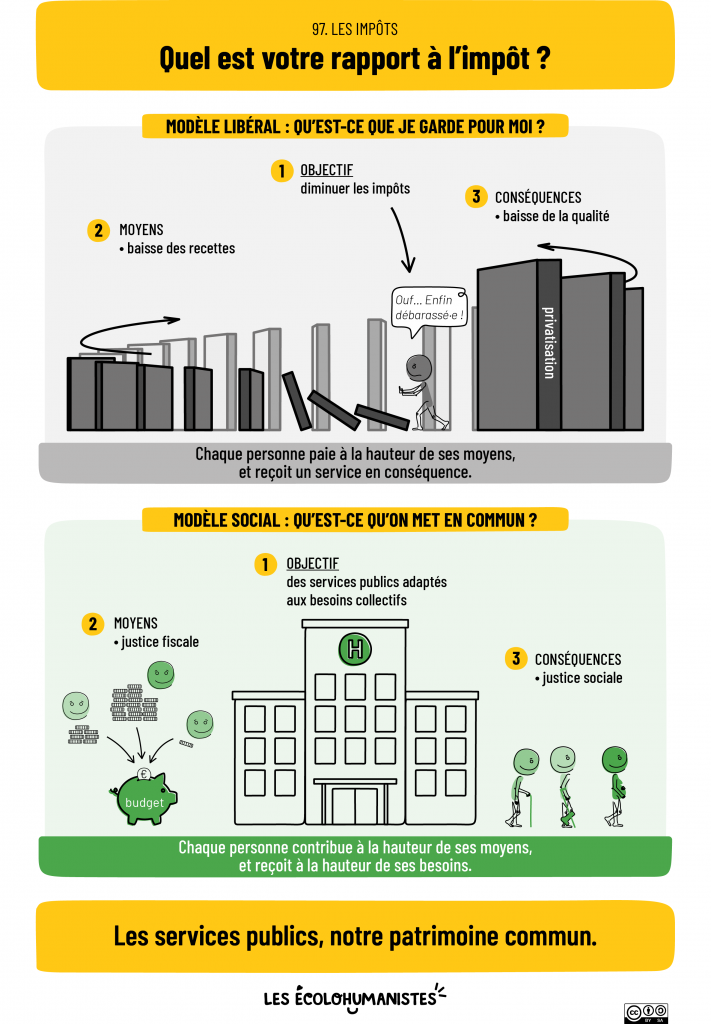

Si on continue notre fouille des enquêtes d’opinion, on s’aperçoit qu’au-delà de l’acte citoyen qui reste valorisé, il y a un certain mécontentement quant à la mauvaise utilisation des fonds publics. Le mécontentement se situe d’ailleurs au même niveau de personne (78%), avec notamment le sentiment d’une dégradation des services publics. On retrouve bien le cercle vicieux illustré dans notre infographie.

Comment valoriser les services publics ?

Mais d’ailleurs, comment sont utilisés les fonds publics ? Et comment le rendre visible plus largement ?

Une première piste est de mettre un prix / une valeur sur ce qui est financé par le service public et de le communiquer plus largement. À titre d’exemple, on peut ainsi découvrir les choses suivantes :

- une journée d’hospitalisation coûte en moyenne 1 320 € (et jusqu’à 3 000 € en réanimation)

- un an de scolarité d’un enfant coûte entre 8 400 € en maternelle et 18 500 € en classe préparatoire

- le coût de construction d’un kilomètre d’autoroute est de 8 000 000 € ! #A69

- …

Cette lecture comptable permet de rendre visible le côté « je bénéficie » en face du « je contribue » (et non pas « je donne » comme certain·es le disent). Ainsi, on se rend compte de ce que nos impôts financent. Mais cette démarche de mise en avant nous semble limitée, et même parfois contre-productive, pour deux raisons.

Premièrement, en valorisant les actes individuellement, on peut assez facilement en faire des indicateurs. Comme on l’a vu pour le PIB, l’indicateur devient alors un objectif. Ainsi, une fois l’indicateur établi, il est utilisé pour optimiser le service public en question, de la même manière qu’on optimiserait une entreprise. La tarification à l’acte dans les hôpitaux en est malheureusement un bon exemple : sélection des patient·es rentables, pratiques entrainant des surcoûts, intensification du rythme de travail pour le personnel…

Deuxièmement, cette valorisation peut induire une posture de consommation vis-à-vis du service public. On entend par exemple une petite musique qui dit que chaque personne devrait pouvoir affecter une partie de ses impôts à ce qui lui semble juste. Passer d’un choix collectif par les élu·es à des choix individuels, forcément orientés par les besoins du moment. Évidemment, on ne parle ici que des impôts sur le revenu, pourtant une faible part des recettes de l’État (voir ci-dessous). On est loin de l’idéal de participation et de co-construction évoqué dans notre article sur les communs. On lance une convention citoyenne sur les services publics ?

Impôts collectés et dépenses publiques

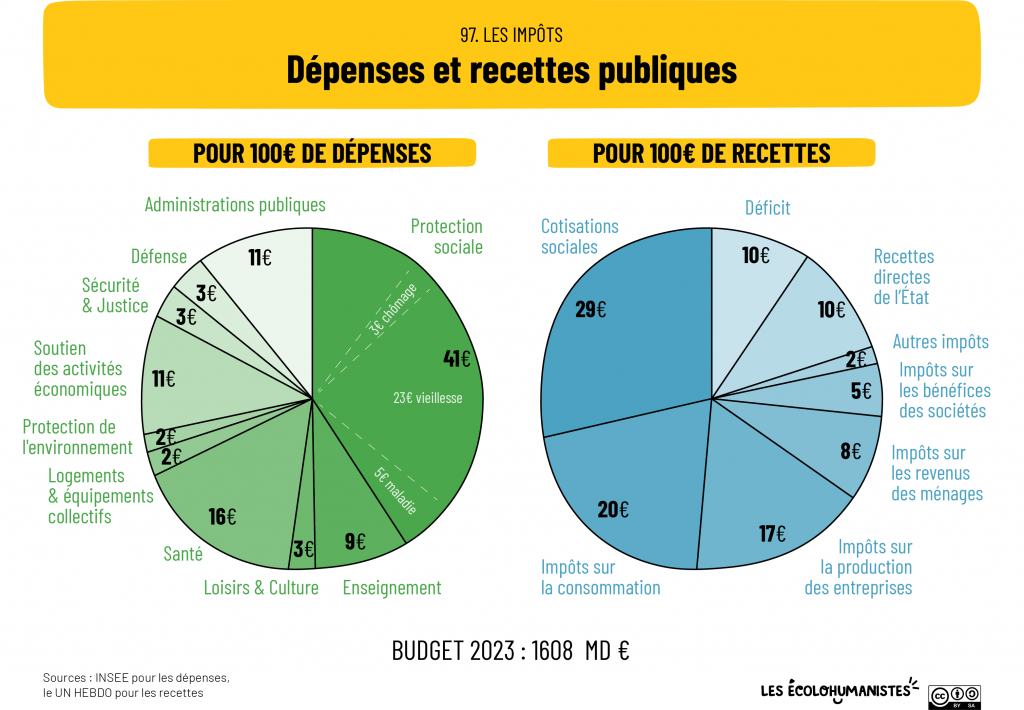

Pour ne pas tomber dans ces biais-là, tout en reconnaissant la nécessité d’en savoir plus, nous préférons illustrer les grandes masses du budget, comme dans les graphiques ci-dessous.

Côté recettes, on remarque ainsi que les impôts sur le revenu, pourtant régulièrement au centre des débats dans les médias, ne représentent que 8 % de la collecte globale. Côté dépenses, on voit tout de suite à quoi servent nos impôts et quels bénéfices collectifs et personnels on peut en tirer.

Sur le sujet, on vous conseille l’excellent numéro du « un hebdo » et son poster qui illustre très bien ces questions. En effet, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Nous avions quelque peu transpiré pour tester le financement de notre revenu universel idéal sur des chiffres réels. C’est tout de même un comble, si on voit le budget de la France comme notre budget commun 🙂

L’économie au service des humain·es

Au-delà du débat sur les chiffres (un élément néanmoins important pour la transparence de l’information), le problème nous semble surtout posé dans le mauvais sens. Vous le savez depuis notre première infographie, pour nous l’économie doit être au service de l’humain. Pourtant, la logique actuelle semble être complètement l’inverse. Le débat sur les impôts est souvent une fin en soit (comment équilibrer le budget ?).

En allant plus loin, la logique des politiques actuellement élu·es semble être la suivante :

- on diminue les impôts, ce qui diminue mécaniquement les moyens alloués aux services publics ;

- le budget n’est pas à l’équilibre ;

- il faut donc réduire les services publics, ce qui diminue la qualité des services publics tout comme le consentement à l’impôt.

Ubuesque, non ?

Les impôts au service des citoyen·nes

Pour nous, comme l’économie devrait être au service des humain·es, l’impôt devrait être un moyen au service des services publics :-). La question première n’est alors plus « comment équilibrer le budget ? » (en ajustant les services publics) mais « quels services publics voulons-nous ? » (en ajustant le budget).

En ces temps néolibéraux cela semble révolutionnaire, mais il s’agit d’abord (toujours ?) de choix politiques !

Un exemple pour illustrer nos propos. En France, le système de santé, essentiellement collectif et financé par l’impôt, représente 11,6 % du PIB. Alors qu’aux États-Unis, où le système est essentiellement privé, c’est 16,7 % !

- Au niveau individuel, ça veut donc dire qu’un·e salarié·e français·e touche moins de salaire net, directement disponible, en fin de mois. Cependant, il lui reste plus d’argent dans la poche qu’un·e américain·e après avoir payé son assurance santé privée ou ses soins directement.

- Au niveau collectif, on comprend alors que comparer le pourcentage de prélèvements obligatoires (57% du PIB en France) d’un pays à l’autre n’a pas beaucoup de sens, si on ne compare pas aussi ce que ça finance.

Impôts et justice sociale

Pour finir, on peut citer un autre facteur important de consentement à l’impôt : le sentiment que chacun·e contribue selon ses moyens. D’ailleurs, pour en revenir à la définition du consentement à l’impôt évoquée plus haut, est-on bien représenté·es par nos représentant·es ?

Les plus fortuné·es, dont la parole est relayée par une partie de la classe politique et médiatique, tendent à nous dire que nous n’aurions pas de travail sans leurs entreprises. Il ne faudrait donc pas les taxer plus qu’aujourd’hui. On pourrait répondre à cela, que sans éducation, santé publique, moyens de communication, de déplacements… ou même encore sans l’image de la France, leurs entreprises ne seraient pas aussi rentables. Il serait donc normal qu’iels paient leur juste part.

À l’heure de la taxe Zucman (qui fixe la valeur d’un plancher, pas vraiment une nouvelle taxe), le débat sur les impôts payés par les ultra-riches est lancé. Mais ceci fera peut-être l’objet d’une autre infographie 😉

Laisser un commentaire